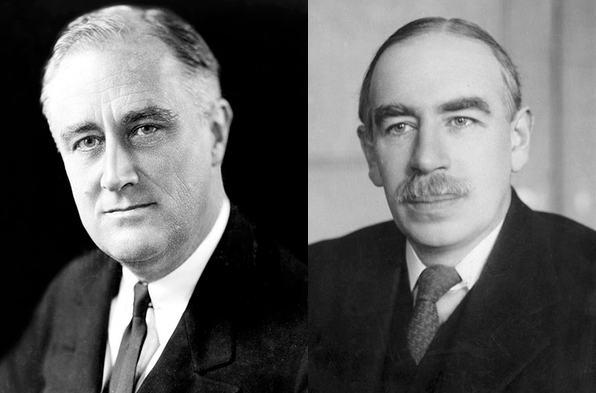

Escuché por primera vez los nombres de Adam Smith y John Maynard Keynes cuando estaba en segundo de secundaria. Mi profesor anunció, como si fuera un hecho tan firme como cualquier ley de la termodinámica, que la Gran Depresión fue causada por las políticas de laissez-faire defendidas por Smith, y que la salvación provino de las ideas más científicamente sólidas de Keynes, ideas puestas en práctica con maestría por Franklin Roosevelt.

«Las depresiones son cosa del pasado», proclamó mi profesor. «Keynes nos enseñó a prevenirlas».

«¡Genial!», recuerdo haber pensado con todo el alivio que un adolescente de 15 años puede sentir ante tales asuntos.

Siete años después, me gradué de la universidad con un título en economía. Para entonces, ya había aprendido que la historia de mi profesor de historia del instituto era un disparate. La Gran Depresión no fue un fracaso del capitalismo ni de las ideas de Adam Smith. En cambio, fue causada principalmente por la insensata decisión de la Reserva Federal de permitir que la oferta monetaria se redujera en más de un tercio. Además, esta recesión económica se prolongó gracias a las intervenciones económicas sin precedentes de Herbert Hoover y Roosevelt. (Solo años después supe que Keynes, con sabiduría, se opuso a la mayoría de estas intervenciones).

Sin embargo, tuve la suerte, al principio de la universidad, de encontrarme con un curso de economía impartido por un profesor inspirador. De lo contrario, probablemente seguiría creyendo que las ideas de libre mercado de Adam Smith son erróneas y que la intervención activa del gobierno es necesaria para mantener las economías estables y en crecimiento. Y cualquier candidato a un cargo político que dijera lo contrario no habría tenido ninguna posibilidad de obtener mi voto.

Obviamente, nuestras creencias sobre el pasado ejercen una enorme influencia en la forma en que interpretamos los acontecimientos y las políticas económicas actuales. El exsenador estadounidense Phil Gramm, un economista profesional de renombre, y yo escribimos nuestro nuevo libro «El triunfo de la libertad económica» con el propósito expreso de desafiar lo que consideramos los siete mitos más peligrosos sobre la historia económica estadounidense.

Nuestro desafío a estos mitos se basa principalmente en confrontarlos con hechos históricos claros. Los mitos que asumimos no son producto de sutiles diferencias en la interpretación de hechos conocidos y aceptados por todos. Más bien, estos mitos surgen de una impactante ignorancia de realidades empíricas básicas y claras.

Consideremos lo que llamamos el «mito del Génesis», que sostiene que la revolución industrial que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII enriqueció a los dueños de las fábricas al empobrecer a los trabajadores industriales. Si bien los historiadores económicos discrepan sobre cuándo exactamente comenzaron a aumentar los salarios reales de los trabajadores comunes, pocos dudan de que para la década de 1840 dichos salarios estaban en vías de aumento permanente, y no pocas pruebas respaldan la idea de que estos aumentos salariales comenzaron varias décadas antes. Por poco atractivos que nos resulten hoy aquellos empleos fabriles de principios del siglo XIX , resultaron bastante atractivos para los trabajadores británicos que los buscaban.

Lo mismo ocurre con la propia revolución industrial estadounidense, la «Edad Dorada». A los escolares estadounidenses se les enseña que el último tercio del siglo XIX fue testigo de cómo John D. Rockefeller y otros magnates ladrones elevaron los precios a niveles exorbitantes, envenenaron a los consumidores con alimentos insalubres, redujeron los salarios a niveles miserables y esclavizaron a sus trabajadores.

Sin embargo, a pesar de seguir siendo un tema recurrente en los libros de texto estadounidenses y en los medios de comunicación populares, esta historia es falsa. Esta época presenció un notable crecimiento económico en Estados Unidos, un crecimiento que fue compartido por el ciudadano común. Aunque la población estadounidense casi se duplicó entre 1865 y 1900, el PIB real per cápita se disparó un 83 % y los ingresos anuales reales de todos los trabajadores no agrícolas aumentaron un 62 %. El aumento del salario real promedio por hora de los trabajadores manufactureros fue especialmente impresionante, con un salto del 158 % entre 1865 y 1905, según el economista Lawrence Officer.

A principios del siglo XX , los estadounidenses comunes tenían más y mejor comida, vivienda, ropa y tiempo libre que sus padres tres décadas antes.

Sin embargo, ningún mito se cierne hoy tan grande y ominosamente como el que insiste en que la economía industrial y la clase media estadounidenses se han visto «vaciadas» durante el último medio siglo por la globalización. A los estadounidenses se nos repite incesantemente que, a partir de mediados de la década de 1970, la industria estadounidense comenzó a exportarse al exterior a medida que el comercio se liberalizaba, una defenestración figurativa de la economía estadounidense que solo se aceleró con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 y la entrada de China en la OMC en 2001.

Y, sin embargo, toda la evidencia contradice esta afirmación. La producción industrial estadounidense se encuentra hoy en un máximo histórico, al igual que su capacidad industrial. Lo mismo ocurre con los salarios reales (incluidos los de los trabajadores de producción y no supervisores) y con el patrimonio neto real del hogar estadounidense promedio.

En nuestro libro, el senador Gramm y yo presentamos hechos contundentes que refutan estas y otras afirmaciones populares sobre la historia estadounidense, tanto antiguas como recientes. Creemos que estos hechos demuestran la falsedad de estas afirmaciones. Y exponerlas es un paso importante para reducir la probabilidad de que se implementen políticas destructivas.

‘El triunfo de la libertad económica’ es publicado por Rowman & Littlefield.

Publicado originalmente en CapX: https://capx.co/debunking-myths-about-american-economic-history

Donald J. Boudreaux.- Doctor en economía por la Universidad de Auburn y licenciado en derecho por la Universidad de Virginia. Es investigador asociado senior del American Institute for Economic Research y está afiliado al Programa Hayek para Estudios Avanzados en Filosofía, Política y Economía en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason. Es el autor de los libros The Essential Hayek, Globalization, Hypocrites and Half-Wits, y sus artículos aparecen en publicaciones como el Wall Street Journal, el New York Times, US News & World Report, así como en numerosas revistas académicas. Escribe un conocido blog llamado Cafe Hayek.