“El presidente Trump ha firmado en secreto una directiva al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de narcotráfico latinoamericanos que su administración ha calificado de organizaciones terroristas”, informó el New York Times el 8 de agosto. “La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realización de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles”.

Utilizar la fuerza militar estadounidense en el extranjero contra organizaciones criminales con fines lucrativos sería un grave error. Si se llevara a cabo en el territorio de otros países sin el consentimiento de sus gobiernos, se consideraría una “amenaza o quebrantamiento de la paz” o un “acto de agresión” según la Carta de las Naciones Unidas, o un “ataque armado” según el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En América Latina y el Caribe, donde las sensibilidades hacia la intervención militar estadounidense son fuertes y trascienden el espectro político, pocos encontrarían convincentes las alegaciones de “defensa propia”, y las relaciones podrían verse afectadas durante muchos años. Sin embargo, las normas internacionales no son la única razón por la que las intervenciones militares contra el crimen organizado serían graves errores. Tampoco tienen sentido desde el punto de vista práctico ni estratégico. A continuación se exponen cinco razones por las que consideramos que dicho plan no funcionaría.

- El objetivo no está claro

¿Cuál sería el objetivo de enviar a las fuerzas armadas de Estados Unidos a atacar a un grupo criminal extranjero, a un jefe de un cártel o a otro blanco específico como un laboratorio de drogas? ¿La intervención busca derrotar al “crimen organizado” en el país en cuestión? ¿O se propone, más específicamente, destruir al grupo criminal que la administración Trump decidió incluir en su lista de organizaciones terroristas?

Aun cuando el objetivo fuera eliminar a un grupo determinado, el resultado sería decepcionante en términos de reducir la violencia o el narcotráfico en el mediano y largo plazo. Cualquiera que haya investigado el crimen organizado en América Latina sabe lo efímeros y fácilmente reemplazables que resultan los grupos y líderes individuales.

No cabe duda de que las enormes capacidades del ejército estadounidense le permitirían interrumpir las actividades de un grupo criminal específico, destruir complejos de laboratorios de drogas y capturar capos. Pero, como cualquier oficial militar o analista de inteligencia con criterio puede señalar, eso aporta muy poco al objetivo más amplio de acabar con el crimen organizado.

Nuevos grupos criminales —a menudo más violentos— surgen para llenar los vacíos que dejan los líderes asesinados o capturados. Un nuevo laboratorio de fentanilo puede construirse en México por unos 60,000 dólares (aproximadamente lo que cuesta un Tesla). Si el alcalde, el jefe de policía o el banquero local participa en las ganancias, el territorio seguirá siendo campo fértil para los recién llegados. Aunque un grupo criminal particular desaparezca, el crimen organizado persiste. Que se lo pregunten a cualquier residente de larga data de Medellín, ciudad que desde inicios de los años noventa ha estado bajo la influencia del cartel de Medellín, la Oficina de Envigado, La Terraza, los paramilitares del Cacique Nutibara y el Bloque Metro, el Clan del Golfo y diversos “combos” barriales. Los nombres cambian, pero el fenómeno criminal permanece.

No se puede acabar con el crimen organizado a punta de balas y bombas, y el intento de hacerlo resultará en una amarga experiencia para la administración Trump. Si lleva a cabo sus planes de usar a las fuerzas armadas estadounidenses para combatir al crimen organizado en el extranjero, habrá muchos momentos de “Misión Cumplida” seguidos de retrocesos vergonzosos.

- Combatir el crimen organizado como si se tratara de una insurgencia anti-gobierno o un grupo terrorista muestra una incomprensión fundamental del adversario y es una receta para el fracaso.

Cuidado con los políticos y analistas de seguridad que hablan de “derrotar” al Cartel de Sinaloa o al Tren de Aragua con los mismos métodos militares que en el pasado se usaron para debilitar a grupos insurgentes o terroristas, desde ISIS hasta las FARC. Aquellos grupos necesitaron décadas de ofensivas militares antes de disolverse o sentarse a negociar, y son adversarios muy distintos de enfrentar en comparación con el crimen organizado.

Los grupos criminales son adversarios menos predecibles porque no necesariamente buscan enfrentarse con los gobiernos de sus países. Lo que quieren es ganancia, no poder político (salvo cuando el poder sirve para proteger sus ganancias). Eso los hace mucho más difíciles de combatir únicamente mediante la fuerza militar que a las insurgencias o a los “terroristas”. La administración Trump parece no entender este punto en absoluto.

Para decirlo en términos demasiado simples, pensemos en la metáfora latinoamericana de la “plata o plomo”. Un grupo ilegal puede influir en el gobierno ofreciendo sobornos y pagos (plata) para ganar su aquiescencia e incluso penetrar en instituciones. Cuando eso no funciona, recurren al plomo, es decir, a las balas: usando la violencia para intimidar a representantes del Estado o incluso expulsarlos de territorios enteros.

Una insurgencia combate al Estado con “plomo” pero no con mucha “plata”. Aunque atacaron, emboscaron, secuestraron y asesinaron, grupos como las FARC en Colombia, el FMLN en El Salvador (durante la guerra civil) o Sendero Luminoso en Perú rara vez operaron a partir de enriquecer a funcionarios estatales. El crimen organizado, en cambio, prefiere no enfrentar al Estado y combina sus amenazas con plata.

La combinación de “plata” con “plomo” hace que el crimen organizado sea mucho más difícil de combatir que las insurgencias o los terroristas únicamente con fuerza militar. El “enemigo” está tan entrelazado con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, el gobierno en todos sus niveles y la economía legal, que a menudo se vuelve muy difícil distinguir entre amigo y enemigo.

Se puede eliminar al líder de un grupo criminal, pero las relaciones de su estructura con el gobierno y la economía legal seguirán allí. Deshacer esas relaciones no es una misión militar: es tarea de investigadores, fiscales y jueces, quienes a su vez deben estar sujetos a un estricto control anticorrupción.

- Enviar al ejército estadounidense a combatir a los «cárteles» no logrará nada que la “guerra contra las drogas” no haya logrado ya, repetidamente, sin ningún efecto duradero, a pesar del enorme derramamiento de sangre.

No hay que mirar más allá de la historia de Estados Unidos en América Latina durante el último medio siglo. El gobierno estadounidense, trabajando con unidades específicas dentro de las fuerzas de seguridad de gobiernos aliados, ya ha tenido décadas de éxito al capturar a los líderes de grupos del crimen organizado. Desde Pablo Escobar hasta El Chapo Guzmán, sus reinados no duran mucho, y las cárceles de Estados Unidos están llenas de ellos. En cualquier caso, incluso los “capos” más poderosos y sus organizaciones operan dentro de un mercado global dinámico en el que son reemplazables, a menudo por competidores aún más hábiles.

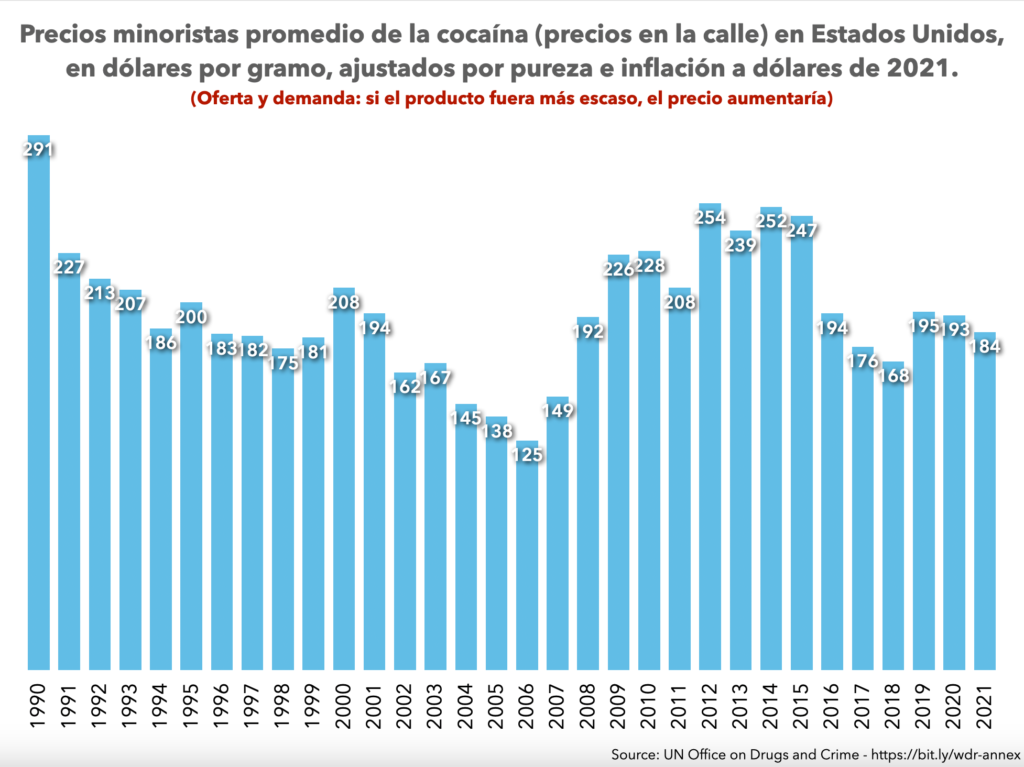

No solo siguen apareciendo nuevos líderes, sino que las drogas ilegales siguen estando fácilmente disponibles a pesar de décadas de esfuerzos para frenar su producción y suministro. La pureza y el precio ajustado por inflación de un gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos apenas ha cambiado en más de 30 años de medición, y con la heroína ocurre algo similar. La disponibilidad de fentanilo fabricado ilícitamente ha variado según la ubicación, pero el precio ajustado a la pureza del fentanilo también parece estar en descenso. La última evaluación de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) indica una reducción en la pureza del fentanilo en 2024. Pero la DEA también advierte que la mezcla con otras sustancias (como la xilazina, un tranquilizante veterinario) hace que las drogas callejeras sean sumamente peligrosas.

El enfoque de la fuerza no funciona. Puede derrotar a ciertos capos y grupos del crimen organizado, pero dejará intacto al “crimen organizado”, porque los soldados y las fuerzas armadas no existen para combatir redes de corrupción y el financiamiento ilícito.

- Lograr este “mismo resultado” tendría un costo enorme. Hay razones importantes por las que Estados Unidos ha evitado llevar a cabo operaciones militares en países no adversarios sin el consentimiento del gobierno “anfitrión”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con rapidez a la noticia de la orden secreta de la administración Trump: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares”, declaró el 8 de agosto. “Cooperamos, colaboramos, pero no habrá invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado.”

En México y en otros lugares, una operación militar no consensuada en territorio extranjero causaría un daño tan grave a las relaciones bilaterales y regionales que la promoción y el logro de otros intereses estadounidenses en ese país se volverían prácticamente imposibles. La previsible ruptura en las relaciones con México, por ejemplo, socavaría o pondría fin a la cooperación en una amplia gama de temas, incluidas posibles estrategias productivas para enfrentar el crimen y la violencia la pérdida de cooperación también entraríadirectamente en conflicto con otras prioridades de la administración Trump, en particular en materia migratoria, un ámbito en el que México está colaborando de manera significativa con los esfuerzos de Estados Unidos para reducir el número de personas que logran llegar, ingresar o permanecer en el país).

El daño a las relaciones y a otros intereses de Estados Unidos se multiplicaría si la operación incluyera lo que se suele llamar “daños colaterales”, como la pérdida de vidas civiles en ese país. El costo para la credibilidad estadounidense sería difícil de calcular.

- Si se llevaran a cabo operaciones militares no consensuadas en un país adversario, como Venezuela, el resultado sería aún más complicado.

Como se ha visto, es altamente probable que Venezuela esté contemplada en la nueva directiva militar de la administración Trump. El gobierno acaba de añadir al “Cartel de los Soles”—una red opaca de oficiales militares involucrados en el narcotráfico— a la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés), e incluyó al “Tren de Aragua” como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), al tiempo que aumentó la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

De nuevo, es difícil discernir con claridad el objetivo del gobierno de EE.UU. aquí. Supongamos que la administración Trump decidiera desplegar fuerza militar estadounidense contra el “Cartel de los Soles”: una estructura criminal amorfa, desorganizada, opaca y no jerárquica. ¿La acción resultante sería una operación quirúrgica contra unos cuantos oficiales corruptos? O, dado que los “Soles” están profundamente incrustados en el régimen de Maduro, ¿se convertiría esto en el pretexto para una invasión total de Venezuela? O bien, ¿se trata únicamente de una herramienta narrativa para “lucir o parecer duros” sin intención real de enviar tropas? (Las declaraciones recientes de funcionarios indican que lo más probable es la opción de la “herramienta narrativa”).

En el primer escenario, el de un “ataque quirúrgico”, el resultado sería el mismo que en ofensivas anteriores contra organizaciones criminales: unas cuantas detenciones y extradiciones “trofeo” que solo abrirían un espacio que el crimen organizado llenaría rápidamente.

En el segundo escenario, una operación militar que buscara derrocar al régimen de Maduro, no cabe duda de que las fuerzas armadas estadounidenses lograrían el objetivo en cuestión de meses. Pero lo que ocurra después sería mucho más inestable. Lo que Colin Powell solía llamar la “regla de Pottery Barn” (si lo rompes, lo pagas) entraría en efecto. Como en Irak hace 20 años, un ejército estadounidense “victorioso” probablemente se encontraría procurando gobernar un país empobrecido, con instituciones colapsadas, intentando entregar el poder a una oposición debilitada por la represión y el exilio, y posiblemente enfrentando una insurgencia integrada por partidarios acérrimos al régimen, grupos criminales e incluso guerrillas colombianas. No hay evidencia de que este enfoque lleve a una transición democrática en Venezuela.

Dado que la violencia criminal e insurgente ya trasciende fronteras y prosperan economías ilegales, como la minería de metales preciosos y la trata de personas, cabe preguntarse qué papel jugarían esas redes en el escenario posterior a una operación militar y cómo se transformarían. La violencia se desbordaría —aún más— hacia Colombia, involucrando a Estados Unidos en un conflicto regional. Incluso si los “Soles” y el “Tren de Aragua” dejan de existir en su forma actual, las redes y los flujos financieros les sobrevivirán.

En el tercer escenario —sin intervención militar pero con oleadas de “retórica belicista”— no hay garantía de cambio en Venezuela. Maduro ahora tiene una base para reagrupar a sus aliados ideológicos bajo la amenaza del uso de la fuerza, y sigue utilizando parcialmente las políticas de Estados Unidos para justificar la represión y las violaciones de derechos humanos. Sin un cambio previsible en Venezuela y con una región menos dispuesta a mantenerse firme frente a un dictador bajo amenaza militar, esto contribuye al cansancio internacional frente a la prolongada crisis venezolana.

¿Qué hay que hacer entonces?

La administración Trump tiene razón en señalar que el crimen organizado en América Latina es un adversario resistente. Está debilitando la democracia, arrebatando vidas inocentes, afectando a mujeres y niños, desplazando comunidades, destruyendo el medio ambiente y sembrando miedo y terror por todo el continente. Sin embargo, la administración se equivoca de manera fundamental al creer que la fuerza militar debe estar en el centro de la estrategia, o que el resultado sería distinto a las frustraciones del pasado solo porque esta vez los uniformes de los soldados lleven las insignias del “U.S. Army” (del Ejército de los EE.UU.)

Soldados, aviadores e infantes de marina pueden desempeñar un rol de apoyo. La verdadera labor para derrotar al crimen organizado recae en otros sectores, y el gobierno de Estados Unidos debe asociarse con ellos (en lugar de recortarles la ayuda, como lo hizo apresuradamente el Departamento de Estado de esta administración a principios de año).

Entre los elementos clave de una estrategia más efectiva se incluyen:

- Ayudar a romper los vínculos corruptos entre el crimen organizado y el gobierno, y entre el crimen organizado y la economía legal, que proporcionan a los grupos criminales el oxígeno que respiran.

Los grupos criminales obtienen gran parte de su fuerza de sus relaciones de “plata o plomo” con el gobierno y con las economías “legales”. Sin esos vínculos, los envíos o cargamentos de droga no pasarían fácilmente por retenes o puestos de control, los escondites o casas de seguridad de secuestradores serían allanados con mayor frecuencia, y sería imposible llevar a cabo actividades tan visibles como talar kilómetros de bosque o excavar minas de oro a cielo abierto.

Romper esos lazos de corrupción es vital. En lugar de drones y redadas de Fuerzas Especiales, es urgente invertir recursos en fiscales, investigadores, analistas de flujos financieros, programas de protección a testigos y denunciantes, jueces bien protegidos y capacitados, veedurías y organismos de control de la sociedad civil y una prensa libre e independiente, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en otras regiones.

El objetivo es aumentar la probabilidad de que quienes decidan coludirse con el crimen organizado sean descubiertos y sancionados. Si, como resultado de este objetivo, el crimen organizado pierde aliados en el gobierno, la política y la economía “legal”, seguirá siendo difícil de combatir, pero será más débil. Sin vínculos con el poder y con el Estado, el crimen organizado se parecerá más a una insurgencia, y esas sí han sido derrotadas en el pasado.

- Construir un sector de seguridad integral que sea capaz de erradicar el crimen organizado y, al mismo tiempo, proteger a las personas que se sienten inseguras.

En lugar de “trofeos” como la extradición de capos o incautaciones, un enfoque más exitoso se centraría en todo aquello que hace que la gente se sienta insegura en América Latina: la falta de profesionalización de las policías, , la corrupción rampante, las deplorables condiciones de las cárceles, la ausencia de controles y rendición de cuentas, y la falta de tecnología (como ciertos tipos de vigilanciaen “puntos calientes”, por ejemplo) y de relaciones comunitarias que han contribuido en Estados Unidos a reducir el llamado crimen “cotidiano” y a debilitar al crimen organizado.

Sin la infraestructura de un sector de seguridad más integral, con un fuerte apoyo y participación civil, cualquier grupo de soldados desplegados en un foco de crimen organizado sería muy poco útil en un territorio que desconocen. Las estrategias fracasan cuando dejan por fuera al poder judicial, a la policía civil, a expertos y a líderes comunitarios, así como a mecanismos de control. veedores y reformistas en el legislativo, la sociedad civil y la prensa libre e independiente. Además, los esfuerzos para enfrentar la desigualdad estructural y la pobreza multidimensional también reducen los incentivos para que actores de todos los niveles se integren a grupos criminales, redes de corrupción y economías ilícitas.

- Reconsiderar las políticas de prohibición que convierten las plantas y los productos químicos en fuentes de ingresos absurdamente lucrativas.

La cocaína se produce mediante la extracción química de pequeñas cantidades de alcaloide presentes en las hojas de la planta de coca que se cultiva en la región andina-amazónica desde hace milenios. La heroína se fabrica a partir de la morfina, derivada de la amapola, una planta que crece de manera silvestre en regiones templadas. El fentanilo se elabora con químicos baratos y de fácil acceso. Las ganancias que obtienen los grupos criminales de estas y otras sustancias se ven infladas por una decisión fatídica de política pública: declararlas ilegales, lo que las vuelve artificialmente escasas. Esta decisión ha creado mercados grandes, violentos, desregulados y muy peligrosos. Durante más de 50 años, ha fracasado rotundamente en su objetivo de reducir la adicción y los daños sociales.

Poner fin a la prohibición no acabará con el crimen organizado: siempre existirán la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la tala ilegal, la extorsión y mucho más. Pero sí facilitaría la lucha y liberaría recursos para todos los elementos del “sector seguridad” que trabajan para proteger a la población y romper los vínculos entre criminales y quienes detentan poder político y económico.

Instamos a la administración Trump a que se aleje del abismo de un grave error: sería trágico comprometer las vidas de personal estadounidense y de latinoamericanos y miles de millones de dólares para enfrentar a un adversario cuyas características no comprende, y con posibles resultados que serían efímeros en el mejor de los casos. Aún no es tarde para considerar enfoques más inteligentes y con herramientas más adecuadas.

Publicado originalmente por WOLA: https://www.wola.org/es/analysis/cinco-razones-plan-militar-administracion-trump-contra-carteles-droga-no-funcionara/

WOLA es la fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de incidencia centrada en el avance de políticas en pro de los derechos humanos en la región.

X: @WOLA_org