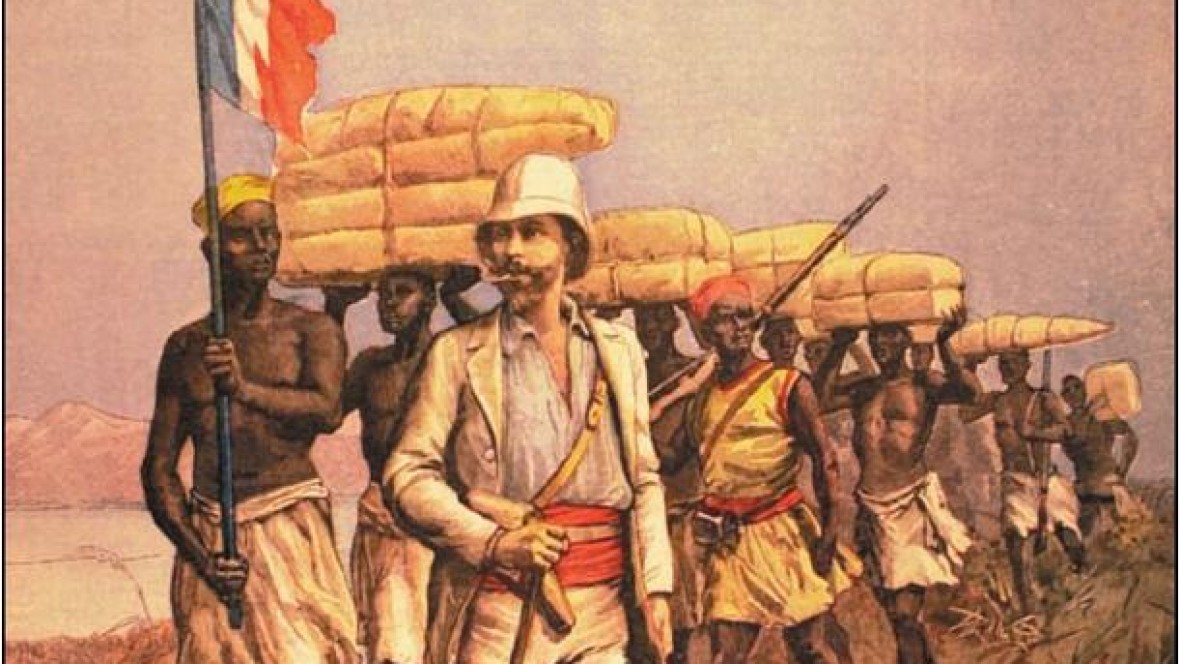

Entre cierto tipo de historiadores «críticos», es un principio de fe que el notable ascenso económico de Europa no se basó en sus instituciones, ni en la libertad, ni en el comercio, sino en el saqueo sistemático del resto del mundo. Según esta versión —derivada de la retórica antiimperialista de la Nueva Izquierda de la década de 1960—, el «milagro» de Europa consistió simplemente en tomar lo que no le pertenecía, ya fuera oro y plata de América, especias de las Indias o materias primas de África y Asia.

Esta narrativa tiene la ventaja de ser emocionalmente satisfactoria para quienes buscan desacreditar el logro occidental, y la ventaja adicional de ser fácil de repetir en una sola frase. Desafortunadamente, tiene la desventaja correspondiente de ser históricamente superficial, económicamente descuidada y lógicamente errónea.

El primer y más evidente fallo de la «tesis del saqueo» es que el comportamiento que identifica —la extracción patrocinada por el Estado— no era exclusivo de Europa. Los mogoles en la India, los otomanos en sus vastos dominios, los Ming y Qing en China, y una docena de otros sistemas imperiales practicaban el mismo patrón básico: conquistar a pueblos extranjeros, exprimir las provincias para obtener ingresos, canalizarlos hacia la corte y utilizarlos para financiar los auspicios del poder.

El estado imperial chino manejaba uno de los sistemas de recaudación de impuestos más sofisticados del mundo premoderno, operando a una escala que eclipsaba a cualquier reino europeo de la misma época. El Imperio mogol extraía una proporción asombrosa de la producción agraria —según algunas estimaciones, hasta la mitad— de sus súbditos. Los otomanos impusieron impuestos, peajes y monopolios en tres continentes.

Y, sin embargo, ninguno de estos sistemas generó un crecimiento económico sostenido comparable al de Europa. Produjeron esplendor en el centro y estancamiento en la periferia, un ciclo de lujo cortesano y empobrecimiento provincial tan antiguo como el propio imperio. El hecho de que no lograran despegar mientras se dedicaban precisamente al tipo de extracción del que se acusa a Europa debería hacer reflexionar a quienes consideran la extracción como explicación suficiente del desarrollo.

El segundo problema con la tesis del saqueo es su dependencia de cifras impactantes, desvinculadas del contexto económico. Una afirmación frecuente es que Gran Bretaña «robó» a la India el equivalente a entre 45 y 50 billones de dólares actuales. Esta cifra —originalmente planteada por un puñado de economistas anticoloniales— se ha citado incontables veces en ensayos, literatura activista y gráficos en redes sociales.

Incluso dejando de lado la naturaleza altamente especulativa de tales conversiones a lo largo de los siglos, la cifra bruta oculta más de lo que revela. Distribuida a lo largo de los tres siglos en cuestión, la extracción anualizada es mucho menor de lo que sugiere el titular. Una vez deducidos los costos de mantenimiento del imperio (ejércitos, administración, infraestructura), queda una fracción del PIB británico.

Esa fracción importaba a la élite gobernante británica, pero distaba mucho de la magnitud necesaria para explicar la Revolución Industrial, el florecimiento tecnológico o la duplicación y redoblamiento del nivel de vida que caracterizó el largo ascenso de Europa. Si el saqueo imperial fuera realmente decisivo, cabría esperar que los grandes imperios coloniales de la antigüedad —Roma, China, los califatos— hubieran experimentado transformaciones industriales similares. No fue así.

La verdadera explicación no reside en la extracción, sino en el marco en el que operaban las sociedades europeas. Como han destacado Ralph Raico y otros historiadores económicos, la Europa posromana era una civilización políticamente fragmentada, sujeta a contratos y jurídicamente pluralista. Ningún gobernante, por ambicioso que fuera, podía aspirar a ejercer la autoridad ilimitada de la que gozaban un padishah mogol o un Hijo del Cielo chino.

Príncipes, reyes y ayuntamientos debían negociar con nobles, haciendas, gremios y ciudades con fuero propio para recaudar fondos. La ley solía codificarse en cartas y pactos que obligaban a los gobernantes a respetar ciertos derechos. La propiedad no podía confiscarse a capricho; los impuestos solían requerir negociación; los comerciantes y artesanos podían llevar sus habilidades y capital a una jurisdicción vecina si eran maltratados.

Este orden policéntrico creó algo sin precedentes en la historia: sistemas políticos en competencia, obligados a proporcionar una gobernanza tolerable o arriesgarse a perder por completo su base impositiva. Fue esta competencia —y la seguridad de los derechos de propiedad y la previsibilidad jurídica que fomentó— lo que posibilitó la inversión a largo plazo y recompensó la innovación.

La historia está llena de ejemplos de estados que se enriquecieron con tributos y saqueos, solo para luego anquilosarse. Las flotas argentíferas del Nuevo Mundo enriquecieron a la corona española durante un siglo, pero también contribuyeron a la inflación, la dependencia de las importaciones y el descuido de la industria productiva. Sin reformas institucionales, la extracción simplemente distorsiona los incentivos, incitando a los gobernantes a tratar la riqueza como un juego de apropiación de suma cero en lugar de un proceso de producción de suma positiva.

La idea de que el auge de Europa se debió al robo ignora que las transformaciones decisivas —industria mecanizada, finanzas modernas, crecimiento sostenido— no se originaron en las colonias, sino en el corazón de Europa, a menudo en regiones con escaso o nulo imperio de ultramar. Suiza, los estados alemanes, la República Holandesa y el norte de Italia hicieron enormes contribuciones al dinamismo económico y cultural de Europa sin contar con vastas posesiones coloniales.

Resulta revelador que la tesis del saqueo siga siendo la más popular en subcampos académicos aún imbuidos de las categorías morales del antiimperialismo de la década de 1960, donde a menudo se prioriza la crítica a Occidente sobre su explicación. Los herederos intelectuales de esta tradición ven la historia como una obra de moralidad: la riqueza de Europa debe ser el precio del pecado; el resto del mundo, su víctima inocente.

Este enfoque se derrumba bajo escrutinio. Sí, el imperialismo era explotador e injusto. Pero la explotación era la norma de la política premoderna, no la excepción. La razón por la que Europa rompió con esa norma —creando sociedades donde la persona promedio podía vivir más, trabajar menos y consumir más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad— no puede reducirse a la mecánica de la recaudación de tributos.

Para comprender el despegue de Europa, hay que preguntarse no solo qué recursos fluían hacia ella, sino también cómo los utilizaban sus sociedades. La diferencia entre un comerciante-inversionista británico que reinvierte sus ganancias en una mina de carbón y un magnate mogol que gasta sus ingresos en opulencia cortesana no reside en el tamaño de la extracción, sino en las instituciones que la rodeaban. En Europa, la gobernanza descentralizada, la política contractual y la protección legal de la propiedad crearon un terreno fértil para la empresa productiva.

La tesis del saqueo ofrece un atajo atractivo: explica una compleja transformación histórica con un solo villano y un solo crimen. Pero la historia seria exige más. El auge de Europa no fue fruto automático del robo en el extranjero; si lo fuera, el mundo habría presenciado muchos «milagros europeos» mucho antes del siglo XVIII. Lo que hizo diferente a Occidente no fue que extrajera riqueza, sino que aprendió a generarla. Esa es la verdadera lección que vale la pena aprender, y la que los saqueadores prefieren ignorar.

Publicado originalmente en The Libertarian Institute: https://libertarianinstitute.org/articles/the-myth-of-european-plunder/

Joseph Solis-Mullen, autor de The Fake China Threat and Its Very Real Danger, es politólogo, economista y Fellow Ralph Raico del Libertarian Institute. Graduado de la Spring Arbor University, la University of Illinois y la University of Missouri.

Twitter: @solis_mullen